誰に導かれてそこに来たのか なぜ導きがあったのか

昨年の紅葉シーズンに訪れた「本願寺北山別院」を紹介します。「北山別院」は左京区一乗寺の比叡山のふもとに近い高台にあります。

あまり人の訪れるところではありませんが、お隣に「聖水保育園」があるので平日はにぎやかな歓声が聞こえてきます。

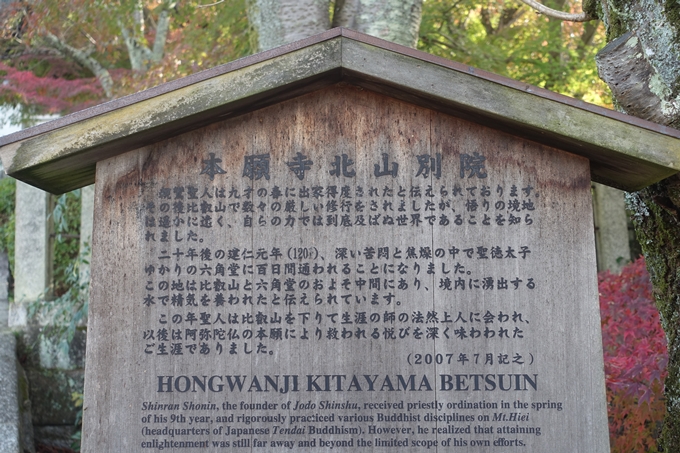

「本願寺北山別院」は「元養源庵」という天台宗・比叡山延暦寺の「比叡山三千坊」の末寺から始まったようですが、詳しい記録はありません。

延宝5年(1677年)に浄土真宗の寺院「養源寺」として再興され、延宝8年(1680年)に浄土真宗本願寺派「西本願寺」の「北山別院」となりました。山号は「聖水山」であり、ご本尊 は「阿弥陀如来」が安置されています。

「親鸞聖人御旧跡」の石碑です。

もみじが紅葉しだした頃に訪れました。

「本願寺北山別院」の駒札です。

山門横のもみじは少し赤くなりかけています。

山門から本堂を望みます。

境内のもみじも、もう少しで赤くなります。

本堂です。残念ながら、今日(平日)は閉まってました。土日などは戸が開けられており、参拝できるようになっています。

「聖水山」の寺額です。今日は、ここでお参りします。

さて、今回の訪問は「御聖水」を観ようと思っての訪問です。「フェンスに沿って左奥にお進み下さい」と書かれています。フェンスの隣は「保育所」です。そっちの方の写真を撮ってると通報されそうですので右手のお寺側だけ撮ってます。

帰ってから気づいたのですが、上の画像の石碑には「大正天皇御手植」と刻まれています。後ろの松の木のことだと思います。写真を撮ってくればよかったと後悔しています。

案内板に従って、フェンスに沿って進みます。

途中にあった石碑なんですけど、私には読めません。何の碑なんでしょうかね。

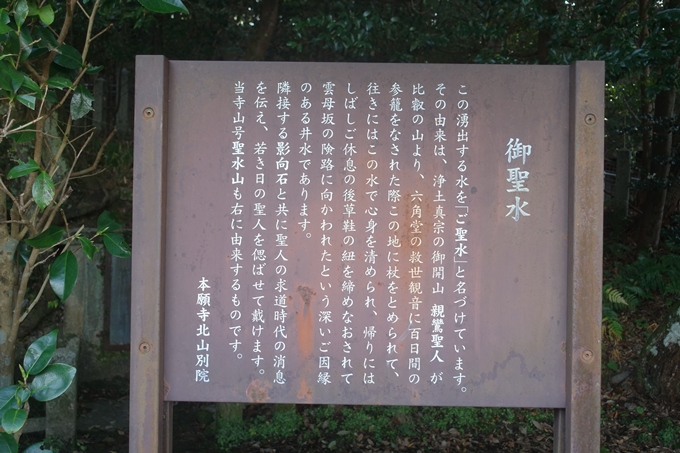

「御聖水」の説明書きです。親鸞聖人が比叡山から「六角堂」の「救世観音」に百日参籠した時に、往路ではこの「聖水」で身を清め、復路ではこの水で休息をとって雲母坂(きららざか)を登って帰ったと伝わります。

やってきました。「高祖大師聖水」の石碑が見えます。

「御聖水」はこの中なのでしょうね。どんな井戸になっているのかとても興味があるのですが。公開される日なんかが決められているのでしょうか。Webを探しましたが見つかりません。

「上宮太子影向石(ようごうせき)」です。「上宮太子」とは「聖徳太子」を指します。「影向石」とは神が御座する石で、聖徳太子が童の姿となって親鸞を励ましたと言われています。「聖徳太子」は日本仏教の始祖であり、「親鸞」は「和国の教主」として崇めていたそうです。崇めていた「聖徳太子」に励まされたことで、百日参籠が達成できたのでしょう。

親鸞は、20年間ものあいだ修行をして会得しようとした法華経の教えでは、この世を救えないと絶望し、六角堂への百日参籠をしました。親鸞がここに立ち寄り、くじけることなく百日間も参籠を達成したこと、その後「法然上人」と出会い、その下で弟子となることを決意したことを思い、私もいろいろと考えさせられました。

中は見られませんでしたが、今の自分を鑑みることができて、ここへ来た甲斐がありました。

山麓とは言いませんが、少し高くなっているところなので眺望はとても良いです。

山門の向こうの世界では現実が待ってます。

何か大きなことを成し遂げようとか、そんな大それたことは考えていませんが、自分の生き方を見つめなおして、ちょっと前向きになれたのは収穫でした。

神社仏閣を訪れるとき、「何かのご利益を!」「望みが叶いますように!」と思うのが人間の性分なのでしょうが、静かにたたずんで、なぜそこに導かれてやってきたのかを思ってください。心が平和になり、自分が多くの人々のおかげで生かされているというのがわかると思います。

アクセス

- 京都市バス「一乗寺下り松町」下車、徒歩15分

コメント

親鸞聖人が六角堂に通ったのは「参籠」するため。

いわゆる「おこもり」ですね。

ちょっと観てから帰る「参観」ではありません。

まさひろさん、ご指摘ありがとうございます。

お恥ずかしい限りです。さっそく訂正させていただきました。

また何かお気づきの点ございましたらお教えください。

ありがとうございました。

Jun@Kyoto