必勝天満宮

今回は久々に強烈なパワースポットをご紹介します。

キャッチフレーズ(というか神額)が「天下無敵 必勝利運」と、まぁなんとも勇ましい文句で書かれているんです。これはもう、完全勝利間違いなし。

それもそのはず、元寇のときに「神風」を起こし、モンゴルの大群を海の藻屑と変えた畏れ多い神社です。

その名も「霊光殿天満宮」。

なんかもう、名前だけで恐れおののいてしまいますね。

では京都市上京区にある「霊光殿天満宮」に行ってみましょう。

私は「新町通り」を南から北に向かって上がってきました。「新町通り」の「武者小路」との交差点は少しいびつな形になってます。

「新町通り」が斜めになっているので、交差点はロータリーでもあるかのような変な形です。横断歩道があるところが交差点ですよ。

さて、そんな「武者小路新町」の交差点を上がると、すぐに「霊光殿天満宮」が見えてきます。

道の西側にあります。

「村社 霊光殿天満宮」のと刻まれた社号石標です。

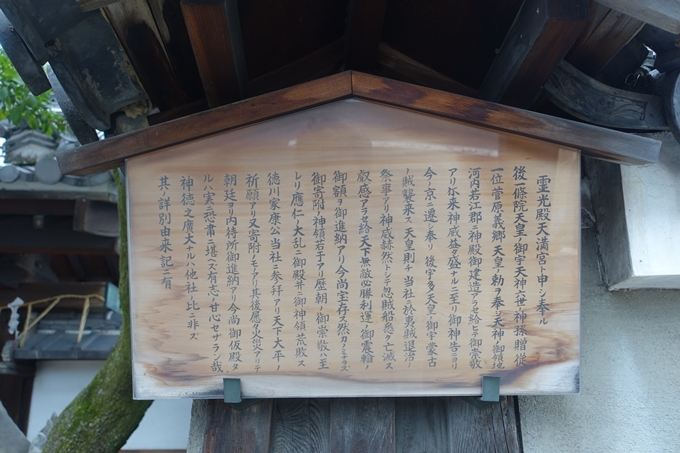

こちらは「霊光殿天満宮」のご由緒が書かれた駒札です。

扁額「天下無敵必勝利運」ですが、露出が全然ダメダメですね。大失敗。

境内に進みます。

正面に拝殿があります。

手水舎です。

拝殿の後ろに本殿があります。

おお、まぶしい。必勝利運のパワーが感じられます。

本殿の神額は少し古い感じで風格があります。

御祭神は天満宮ですので当然のこととして「菅原道真公」ですが、「徳川家康」も祀られています。

当初は、寛仁2年(1018年)、菅原道真の子孫、6代目の「菅原義郷」が、勅命により菅公が昌泰4年(901年)の左遷途中に立ち寄ったという河内国若江郡に建立されました。

社名の「霊光殿」は、菅公太宰府左遷の途中で、天から一条の光とともに、天一神「帝釈天」が降臨したとの伝承からつけられ、そして降臨したという当地に遷移されました。

鎌倉時代には元寇(蒙古襲来1274、1281)があったのですが、第91代・後宇多天皇が当社で夷賊退治の祈祷を行うと「神風」が吹き、元の船がことごとく沈んでしまったので『天下無敵必勝利運』の額を天皇より賜りました。

これはものすごいパワーですね。2度にわたり元の大軍を退けたということで、天皇以下朝廷や武家は大変喜んだことでしょう。

室町時代、応仁元年(1467年)の「応仁の乱」で社領を失ってしまいます。そして御神体を「東寺」に移しています。「若江家」が代々祠官として奉仕したのですが、その「若江家」も途絶えてしまいます。

元亀元年(1570年)「徳川家康」は、「霊光殿天満宮」において天下太平の祈願をしています。天下統一を成し遂げた家康は元和2年(1616年)「若江家」の再興に尽力し、寛永11年(1634年)「若江家(上京区塔之段薮ノ下町:相国寺の東側)」に社殿が移されました。

家康の死後の寛永13年(1636年)、「徳川家光」が「仙洞御所」にあった家康の像を当社に移し、ご祭神として合祀しました。

宝暦11年(1761年)、社殿は現在の地に移されています。そして、明治5年(1872年)に近衛家の旧鎮守社を移築し現在の社殿としています。

狛犬ですね。

こちらは狛獅子ですね。

天満宮ですので「臥牛」です。

御神体がうかがえます。

奉納された絵馬も歴史を感じるものですね。

例によりおみくじの運勢ですかね。

だいぶんと消えかかっています。

こちらはけっこう新しいです。

明治35年(1902年)の「霊光殿菅公千年祭記念碑」の石碑です。この字は文人画家の「富岡鉄斎」の字です。

こちらはなんでしょうか。ちょっとわかりません。

横には御神木があるのですが、何の木なんでしょうか。

そういえば「上御霊神社」でも時計をはめ込んだ石柱がありましたね。

末社の「五所稲荷大明神」です。

「菅原義郷」らをお祀りしています。

お稲荷さんなので当然狐です。

粋な狐さんです。

こちらも古そうですね。「五所稲荷大明神」については、解説が見当たりません。

菅公の天満宮ですから、梅の御紋です。

そうそう、裏詣りもしましょう。

境内の隅の方に井戸があります。現在は使われていないようですね。

ちょっと何の木かわかりませんが、枝からするとイチョウでしょうかね。こちらもとても大きな木です。

そろそろ、ご神燈がともる時間になりました。

ばっちり写っていないのが残念ですが、必勝を祈願して帰りましょう。

武運の信仰篤い「霊光殿天満宮」です。ここ一発の勝負時にはお詣りしていただいて、ご利益を授かってください。必ずや勝利を手に入れられることでしょう。

アクセス

- 京都市バス「今出川新町」下車、徒歩2分