またまた京都ではありませんが...2021年1月10日(日)

世の中は3連休、関東は非常事態宣言。どうなっていくんでしょうかね。

今回もNHKの大河ドラマ『麒麟がくる』に関連した城址を訪ねます。

ほんでもって、また “京都” とは違うんですよ、すんません。

今回訪れたのは兵庫県丹波篠山市にある「八上城跡」。国の史跡にも指定されているところです。『麒麟がくる』の放映に合わせて、散策路や駐車場を整備したとのことで、せっかくだから行ってみようという気になりました。たぶんドラマの中では大きく取り上げられないであろう所でしょうけども、ちょっとでも観光につなげようと地元の人たちが頑張っているので、これは行かないといけません。

国史跡といえども、大河ドラマがなかったら駐車場もなく、滅多に人の訪れないところなのですが、だいぶんと整備も行き届いているようですよ。

さて、寒波で日本海側の地域の人々は大変そうですが、私の住んでる京都なんかは快晴の朝、国道372号線で一路丹波篠山を目指します。

3連休の中日、日曜の朝ということもあって道はがらがら、けっこうなスピードで走ってきました。

「春日神社」側の登り口にはこんな広い駐車場が整備されています。数十台は優に停められますよ。で、一番乗りでした。ま、こんな寒い朝に誰も登りには来んわな。さっき車で走ってたら-7℃やったし。駐車場の砂利も凍てついてガチガチになってます。

ただいま8時30分、駐車場は山陰に入っていて日が差していません。

「八上城跡」があるのは「高城山」という山です。「高城山登山口1.0㎞60分」とありますが、登山口は道を隔てた反対側なので「1㎞」が何を指すのか不明ですが「八上城跡」までと考えていいんでしょうかね。「藤之木登山口600m」は登山口まで600mで間違いなさそうです。

大きく「P 駐車場」とありますので、間違うことはないでしょう。「八上城跡」は「高城山」の頂上なんですけど、登山道は北側から登ってU字を描き戻ってくる形になっています。

幟に一番大きく描かれているのは「光秀」の母「牧の方」。キャッチフレーズには『本能寺の変の謎は丹波篠山にあり』となっています。そして「光秀」ともう一人描かれているのは「波多野秀治」、「八上城」の城主です。

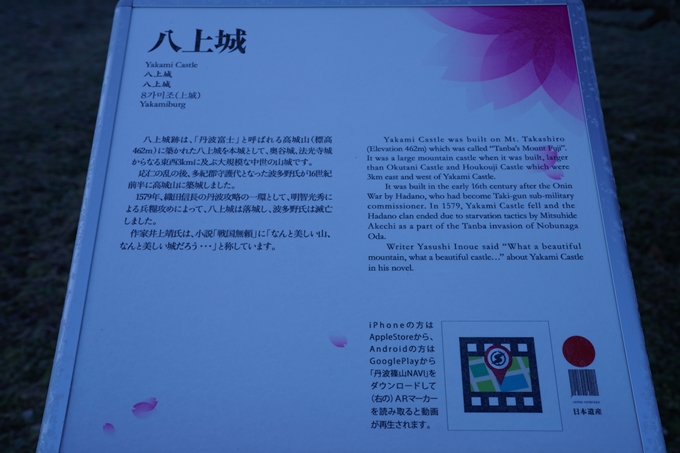

「八上城」の案内書き。ここはまだ日の出前なので青くなってしまいました。

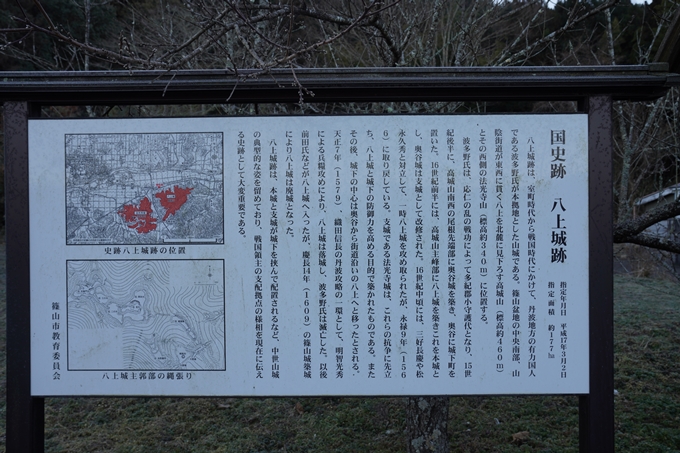

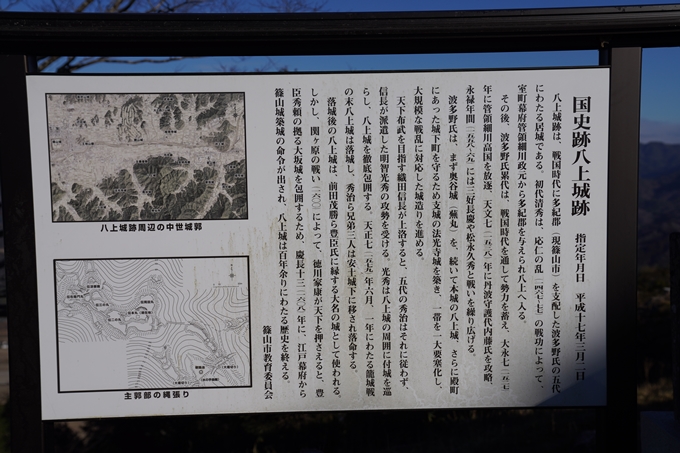

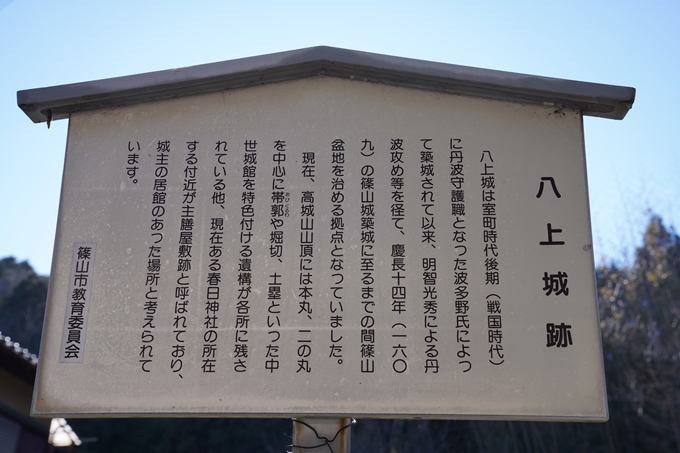

国史跡の案内看板。

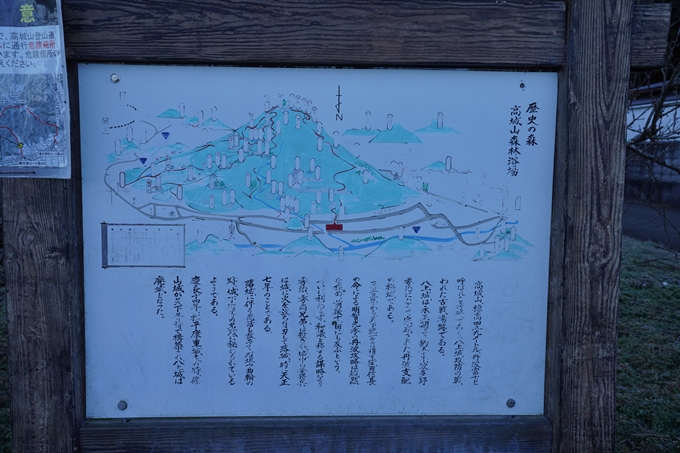

「歴史の森 高城山森林浴場」と書かれた看板。けっこう古いですよ。

「八上城跡 高城市松稲荷」と刻まれた石碑。

「春日神社口」の石碑。

駐車場の反対側(南側)にある「春日神社」が登り口になっています。

駐車場が整備されていなかった頃は、この辺りに車を停めて登っていたようですね。

「春日神社」の手水ですが、分厚い氷に覆われています。

「春日神社」の本殿です。

この地域では大きな神社の部類ではないでしょうか。

奥に何やら建物があります。

こっちはお堂?

鐘があります。「春日の鐘」とありますね。お寺の鐘というよりも、時刻や緊急を知らせるとかの用途に使われたのではないでしょうか。

さて、「春日神社」の隣にある「高城山(八上城跡)登山道」に入ります。この横にトイレも整備されたのですが、凍結していて使用禁止になってますのでご注意ください。

まずは杉林がお出迎え。

すぐに「主膳屋敷跡」です。このころ、まだ「篠山城」は築城されていなかったので、当時はここが政治の中心となったところです。当然城下町もこの辺りに発展したと考えられます。

けっこう杉が生えていて面影はありません。

ここで道は西に向かいます。

「波多野秀治」の後、城主となった「前田主膳正茂勝」の供養塔。「茂勝」は父・玄以が死去したために家督を継いで八上藩主となったのですが、熱心なキリシタンだったので幕府に危険視され、また藩政を省みずに放蕩を繰り返し、終には発狂したのだそうです。諫言する家臣を多く切腹させたため、慶長13年(1608年)、幕府から改易を申し渡されてしまいます。

「春日神社登山口」からは基本的に階段状の段々が整備されています。しばらくは西の方に進みながら登ります。

今度はぐるっと回りこんで東寄りの進路となります。

「鴻の巣」まで来ました。「伝」とついているのは正確な記録が残ってないからなのでしょうか。

ここも当時の遺構は残ってません。

どんどんと登りましょう。

お、高度が上がって景色がよくなってきましたよ。

「下の茶屋丸」です。

篠山の市街地の方が見えますね。

今から登る「高城山」の山頂です。

ぼちぼちと登ります。道が回り込むようになっているので、ここからは東、または南東に向かって登っていきます。

「中の壇」まで来ました。

段々はずっと続きます。

「上の茶屋丸」まで来ました。あと30分程度ですね。

道は、段々かこれぐらいの幅の道なのでとても歩きやすいです。

歩きやすいといっても、段々は歩幅が合わないところが玉に瑕。

日陰には雪が残っています。

枯れ木越しですが景色はきれいになってきました。

もう少し登れば日の当たる場所に出られそうですよ。

「右衛門丸跡」に来ました。

初めて石垣を確認。

やっと城跡らしくなってきましたね。

もう少し先のところから日が当たります。

やっと明るくなったと思ったら...

「三の丸跡」につきました。

けっこう広い場所です。

切り株の上に霜が降りてきらきら光ってます。

もう少し上ると「二の丸」でしょう。

「二の丸跡」です。

「二の丸跡」もきれいに整地されています。

ここは絶景! 篠山盆地がすべて見渡せます。こりゃええわい。

すぐ上が「本丸」のようですね。

北方向は幅が狭いので京都方面から大群がくるとすぐに見つけられますね。

今日一番の景色です。快晴に勝るものはありません。

さ、「本丸」まで来ました。登山口から45分程度と書かれていましたが、ちょうど45分ほどでしたよ。

「八上城」の説明書きです。

「本丸跡」にそびえる石碑。

「本丸跡」は山の頂上でもあり、ベンチが数か所設けられています。いつも通り貸し切り状態ですよ。

石碑は「波多野秀治」の供養塔でした。

こちらは古い石碑ですね。

「本丸跡」の全景。こんな感じです。ちょっとベンチで休憩してお菓子でもいただきましょうか。

本丸の石垣が残ってます。

「本丸」の東側の一段下がったところに「岡田丸跡」があります。

広い場所です。

京都の方から来る東の方角がよく見えます。

「岡田丸跡」から見た篠山市街。

北の方の山々。見晴らしのよさそうなところがありますね。

さて、篠山市街の絶景を堪能したら、今度は違う道から下山しましょう。

ここを下りて行きます。

「藤之木坂コース」に危険個所ありとの注意書き。通行止めではありませんが、慣れない方は今来た春日神社登山口に引き返した方がいいでしょう。

こちらの道もけっこう分かりやすい道ですね。

「蔵屋敷」とあります。

どんどん下ります。

「池東番所」と書かれています。

水場があったそうですが確認できません。もしかして「朝路池」のことを指しているのかな。

と、三差路に出ました。真っすぐ行くと「藤之木コース」と書かれています。私は「藤之木コース」よりも東寄りの「弓削神社口」に行きたかったので、反射的に右に曲がったのですが、これが大失敗の始まり。上の画像では「野々垣コース」となっている方です。実は「野々垣」とはもっともっと東の方で、そこへ下山すると駐車場まで途方もない距離を歩くことになってしまいます。やっぱりちゃんと地図を見ないといけませんね。

何にも考えんと、右に曲がってしまいました...

とすぐに「朝路池」と出てます。道案内もあるので間違ってるなんて全然思いませんでした。

「大堅堀」です。

気持ちよく下っていきます。快調快調。

お、なんか見えてきましたよ。

すごい杉の林ですね。

「朝路池跡」です。

氷張ってます。

すぐ横に「池東下の番所」です。

とても気持ち良い森の中です。なだらかな下りでとても歩きやすいです。

時々、道案内の標識があります。

とっても静か。霜ばしらを踏み砕くザクザクという音だけが響きます。

そこらじゅうの水という水が凍ってます。

霜柱も長いものでは10㎝以上ありますよ。

朝日にキラキラ輝いてきれいです。

ほんとに神秘的な森の中。

そこの部分だけに薄日が差してとてもきれいな緑色を醸し出しています。

で、なんか胸騒ぎがして地図を見直しました。

思っていたところと違うところに居る...「弓削神社口」よりももっと東の方に向かっている...そういえば「弓削神社口」ではなくて「野々垣」って書いてたな...

あいまいな記憶に頼らず地図確認せんといかんなぁ。整備されたコースやと言って勘に頼ってたらいかんぁ。

仕方ないのでさっきの三差路まで戻りましょう。10数分下ってきましたので30分近くロスタイムです。でも、時間の制約はないので楽しい寄り道です。

ザクザク、バリバリと霜ばしらを踏む音だけしか聞こえません。

三差路まで戻ってきました。

で、今度は「藤之木コース」に向けて下ります。

お、またまた標識が立ってます。

「はりつけ松跡」とあります。「織田信長」に命の保証はするといって騙されて処刑された「波多野秀治」の報復のために、人質となっていた「光秀」母である「牧の方」や付き人を処刑したとされるところです。

実はこれって「本能寺の変」の大きな原因じゃないんですか?

この「牧の方」のエピソードは、後日作られたものであるという学説が有力ですが、もしこれが史実とすれば、私ならやりますよ、焼き討ち。天下取り云々がなくても焼き討ちしますよ、絶対に。

どんどん下ります。

「茶屋の壇」まで来ました。

気がうっそうと茂っています。

道はなだらかです。尾根伝いに歩いています。

「馬駈場(うまかけば)」です。高低差のない直線が続きます。

尾根伝いに快調な道が続きます。眺望はありませんが緑がきれいです。

お、また標識がありますね。

少し広くなっています。

「芥丸跡」です。ここは景色がよく見えます。

バッチリ。

空もきれいです。遠くの山には雪が積もってます。画像ではちょっと確認できませんけど。

少し歩くと、また三差路かと思いきや四差路?になってます。右下に下りると「弓削神社コース」左下に下りると「藤之木コース」のようです。真ん中は少し上ると頂上があるようです。

最初の予定では「弓削神社」に行こうと思っていたのですが、「藤之木コース」の方がメインルートになっているようなので(段が整備されている、標識がないので一般の人は当然段々の方に行く)、今回予定変更で「藤之木コース」を下りましょう。

葉っぱに隠れがちですが、段々は続いています。

振り返るとこんなん。

水は流れていませんが、左手に明確な川筋があります。

大きな砂防ダムもあります。

光の加減がいいですね。

危険個所として注意喚起されていたのは、どうもここのようですね。道の下側が侵食されていて上に乗ると道ごと落ちそうです。

通り過ぎてから振り返って撮りました。みなさん気を付けてください。

後はなだらかな林です。

獣除けの柵に出ました。

そろそろ抜けますね。

下の道に出ました。

こちらは山頂まで1.4㎞、60分ですね。

「春日神社口」もそうでしたが、堰碑や看板が林立しています。

「藤之木坂道入り口」と書かれた石碑。

「高」だけがはっきりとした石柱。

「八上城跡」の駒札。

東の方には一直線です。この道は旧国道372号線ですね。

駐車場は西の方なのでそちらに向かって進みます。

高城山山麓ののどかな畑。

右手の畑の向こうに見えるのが国道372号線です。

畑の水もカチンコチンに凍ってます。

ひえ~っ。こりゃなかなか溶けそうにもありません。

「十念寺」の入り口です。

塀のわきの溝、坂になってるんですけど、水が凍ってしまってます。

ゴム管から流れている水も凍ってしまってますよ。

おお、駐車場が見えました。やっと一周してきました。

道も間違い、予定変更もありでしたが楽しい山歩きができました。2時間半もあればゆっくりと休憩しながら一周できます。駐車場も広くなってアクセスしやすくなったことだし、皆さんも一度訪れてみてはいかがでしょうか。

アクセス

- 舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口」から車で20分程度