延々と石段

いつもは京都のことばっかり書いてますが、今回は番外編ということで、お隣の滋賀県に行きます。滋賀県と言っても、京都市からは山を越えてすぐのところです。

台風24号が通過してから1週間ほどたち、街中は平穏な生活に戻ったころ、滋賀県大津市にある厄除けで有名な「立木観音(安養寺)」に参拝しました。厄年ではないのですが、毎年1回はお参りをしています。いつもは七日正月が過ぎたころか、3月の少し春めいた頃に訪れるのですが、今年はなかなか機会に恵まれず、9月の参拝となってしまいました。

京都民が厄除けのお参りをするとなると、たいていは「立木さん」の名前が上がります。特に42歳の大厄(本厄)の時にはここにお参りする人が多いです。

昔は京都からここまで来るのはとっても大変だったでしょうが、交通の発達した現代では車に乗れば1時間もかからずに「立木さん」の駐車場まで来ることができます。もしくは京阪電鉄の大津線で「石山」まで来て、バスに乗り換えるといろいろな景色を楽しみながらのお参りができます。

私は車で国道一号線を使い、瀬田の唐橋から瀬田川沿いに走ってきました。

駐車場は登り口の真ん前の道沿いにあります。正月三が日はもう少し離れたところにも臨時の駐車場が設けられるほどの込みようになるのですが、それ以外の日にはそんなに混むこともありませんし、平日なんかはガラガラです。

私が行った時も10時半ごろという、時間的にはちょうどいいころだったのですが、駐車場の一番手前に停められてそんなに歩かなくて済みました。やっぱり平日はいいですね。

駐車場横を流れている瀬田川です。台風から1週間近く過ぎているのですが、琵琶湖の放水量はまだまだ多いようで、こんだけ水が流れている瀬田川は初めて見ましたよ。いつもは真ん中あたりにしか水がなく、大きな石がいっぱいの川岸が見えているのですが、川岸自体が数メートルの水の底に沈んでしまっているぐらいの放水量です。

さて、駐車場の反対側に「立木さん」の登り口(参拝道)があります。

「厄除 立木観世音参道」と立派な石票が立っています。

「石段八百余段」とあります。日頃運動していない人はこれを見るだけで、げんなりすることでしょう。最初から最後まで、石やコンクリートの道なので、土で靴が汚れることもありません。

が、入口からいきなり倒木です。台風恐ろしや。

「倒木の下をくぐれます。」と案内書きがあるので、恐る恐るではありますが、くぐっていきました。

八百段もの階段が続くのですが、途中には歌を記した石票や、銅像などもあって単調さは感じません。

祠があるごとに順番に手を合わして上がっていきます。

入口にもありましたが、手水があります。

こんな感じで、要所要所には手すりがあり、ゆっくりと登っていけます。

「四丁」の石票です。

天気が良いので、写真が撮りやすいですね。

「三丁」の石票です。徐々に上がってきているのがわかります。

石段もキレにそろえられているので歩きやすいです。

「二丁」の石票です。

この辺はコンクリートの階段です。

そろそろ瀬田の町並みが見えてきましたよ。

「一丁」の石票です。あともう少し。

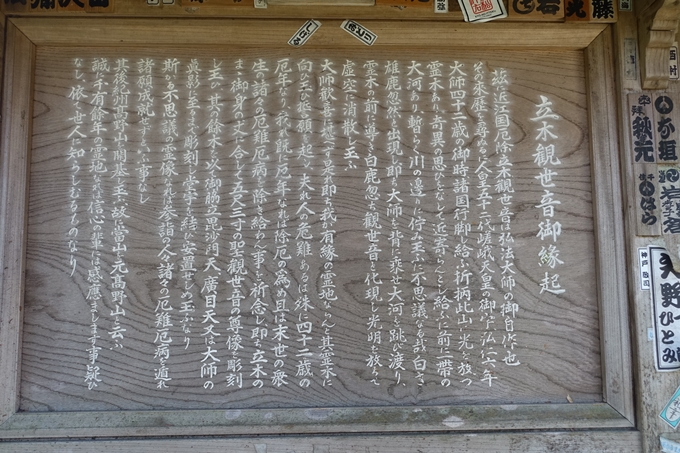

「立木観世音御縁起」です。

要約すると、

815年(弘仁6年)、空海(弘法大師)がこの地に立ち寄った際、瀬田川の対岸に光り輝く霊木を見つけた。ところが川の流れが速く、渡れないでいるところに白鹿が現れ、大師を背に乗せ対岸まで導いてくれた。白鹿はたちまち観世音菩薩に姿を変え、虚空に消え去ったという。この奇跡に感服した弘法大師は霊木に五尺三寸の観世音菩薩像を彫刻し、それを本尊としてこの寺を建てたという。この時、空海が厄年の42歳であったとされるため、広く厄除けの霊験あらたかな観音像として信仰されることとなった。

とWikipediaに書いてあります。

なんせ文章力がないので、引用ですんません。

だんだんと鐘の音が近づいてきました。もうすぐそこです。この石段、結構きつかったですよ。この上にもう一段石段があって境内です。

最後の石段です。この上は境内です。

やっと境内につきました。一般的な成人男性では15分もあれば登ることができます。元気な人は10分少々でしょうか。残念ながら、この道以外に参拝のための道はありません。ご利益が得られるように、精進して上がってください。(南郷からは山道を通っての参拝が可能です。約2㎞ほどあります。)

境内は静かで、参拝の方もほぼいません。日差しが気持ちいい11時前です。

手水舎でお清めします。

まずは本堂にお参りです。

お線香のいい匂いがしています。

今回の参拝の時には、特別に「大日如来像」が公開されていました。

たまたまなのですが、ありがたいですね。今、見ていただいている皆さんにもご利益がありますように。

現在は浄土宗に属するお寺ですが、空海開基の伝承をもつことから、創建当初は真言密教のお寺であったと考えられます。

本堂前を抜けて、参拝路を回ります。

「宝篋印塔」です。経典が収められている塔です。

その横の階段を上がります。えっ。まだあるの? と一瞬引きつりますが、もう少しだけです。

すぐに「鐘楼」があります。

厄除けの鐘です。この鐘をつくことによって厄除けとなります。

「ゆるやかに一つき」と書いてますが、とってもいい余韻の鐘です。

「廣目天王」が祀られています。

厄除けの鐘のことが書かれているのでしょうが、階段を上がってきてけっこうフラフラであんまり覚えていません。なんとも罰当たりなことですね。

もう少し階段を上がると「奥之院」があります。

見えてきました。「奥之院」です。

中は狭いので、順番にお参りします。

赤が鮮やかです。

台風の時には雨風で大変だったと思われます。

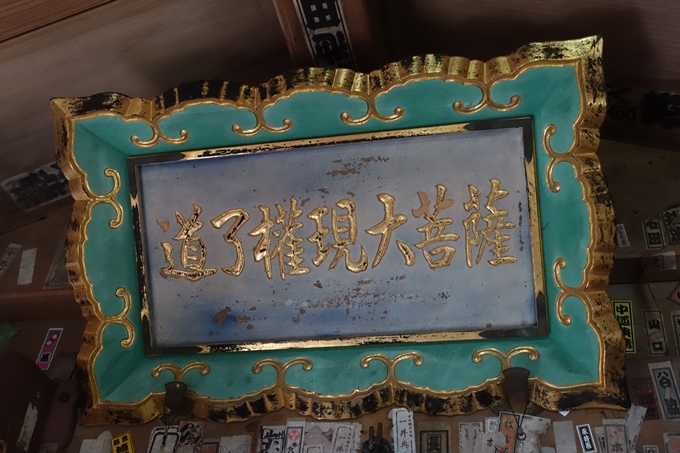

「道了権現大菩薩」の額です。

みなさんいろいろなお供えをされています。

「奥之院」から本堂のある境内に下ります。

上の画像で見えていた「廊下」の中はこんなんです。

「御茶所」でちょっと休憩しましょう。ふるまい茶がありますので、ありがたくいただきます。

「御茶所」の中にも、いろいろと年代を感じさせる物が飾られています。

「おくどさん」なんかもあります。

奉納された版画絵です。

お隣の「白鹿苑」で現代作家さんたちの作品展示がされていました。無料でしたのでゆっくり拝見しましたよ。

屋根の上には臨場感あふれる鬼瓦。

燈篭の装飾も立派です。

「子まもり太鼓」太鼓をたたく子が元気になる太鼓です。

さて、ゆっくりと階段を下りて帰路につきます。

階段は登るときよりも下るときの方が膝に負担がかかりますので、気を引き締めてゆっくりと下ります。下るのは楽なのでついつい勢いがつきそうになりますが、セーブしないと整形外科にお世話になることになります。

ところどころに台風の爪痕が残っています。

上りしなには階段をふさぐような恰好で倒れていた木も、チェンソーで切断したようで、ようやく取り除かれようとしています。

今気づきましたが、登り口のところに「五丁」の石票がありました。これは気づきませんよねぇ。

ということで、やっと駐車場です。とっても良い運動ができて、「大日如来像」にもお目に掛かれて、大満足の「立木さん」参りでした。

次の日には筋肉痛になるかと思ったのですが、朝から快調、まだまだ若いなぁと思っていたのですが、明後日になって太ももやふくらはぎが痛くなり、階段の上り下りもヒイヒイという始末で、「やっぱり寄る年波には勝てないわ。」と妙に納得しましたよ。

アクセス

- 名神高高速道路「瀬田西IC」から車で15分