伊吹山といったら、やっぱり『伊夫岐神社』でしょ

ということで、「伊吹山 なんちゃって登山」の次は、麓の「伊夫岐神社」にお詣りです。

実は近くに「伊吹神社」という神社もあって、こっちの方が山の中の雰囲気の良い神社なんですけども、今回参詣する「伊夫岐神社」が古来「伊吹山」の上にあった神社だったようです。

岐阜県側にも「伊富岐神社」という神社があって、「伊吹山」は太古から信仰の対象であったことがうかがわれます。

しかしいろんな「伊吹」の字がありますね。

で、結局やってきたのが旧伊吹町(現:米原市)の「伊夫岐神社」。お昼前の暑い時間なので誰もいませんでした。駐車場には車が3台ほど停められます。

さて、暑い中ですが、せっかく「伊吹山」まで来たので、「ガイドブックに載らない京都」としては、京都民代表として真摯にお詣りしなければいけません。キリッ。

右の方の高い山が「伊吹山」。今さっきまで山頂にいたのがうそのよう。

で、鳥居の前に何か建物があって、注連縄が張られているんですけど...

中はこんな風になってますよ。水が湧いている風でもないし、何なんでしょうか。ごっつう気になりまっせ。

「郷社 伊夫岐神社」の立派な石碑。

明治45年に建てられたようです。

鳥居です。

とても立派な注連縄。

「伊吹大神」の神額。

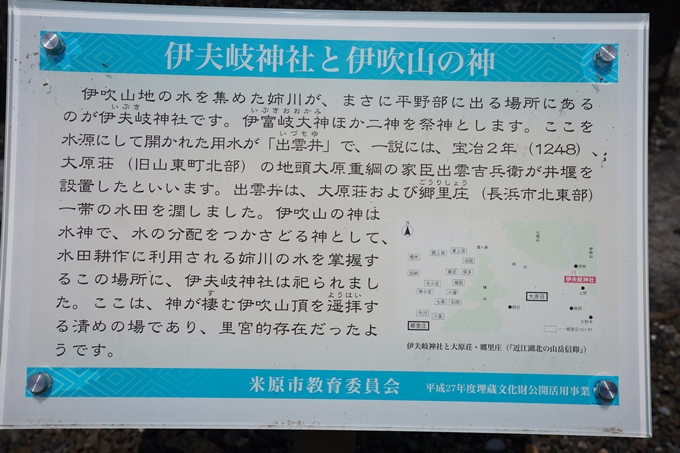

伊夫岐神社と伊吹山の神

伊吹山地の水を集めた姉川が、まさに平野部に出るばしょにあるのが伊夫岐神社です。伊富岐大神ほか二神を祭神とします。ここを水源にして開かれた用水が「出雲井(いずもゆ)」で、一説には、宝治2年(1248)、大原荘(旧山東町北部)の地頭大原重綱の家臣出雲吉兵衛が井堰を設置したといいます。出雲井は、大原荘および郷里庄(長浜市北東部)言ったの水田を潤しました。伊吹山の神は水神で、水の分配をつかさどる神として、水田耕作に利用される姉川の水を掌握するこの場所に、伊夫岐神社は祀られました、ここは、神が棲む伊吹山頂を遥拝する清めの場であり、里宮的存在だったようです。

米原市教育委員会

さて、境内です。

まずはお浄めの手水舎。

龍の角にガードがあります。みんな触るんやろなあ...

拝殿です。

本殿が奥にあるので、拝殿の横に狛犬がいます。

凛々しいです。

拝殿前から拝みます。

滑らかにつながる瓦。

彫刻も凝ったつくりですよ。

両サイドに摂社があります。まずは向かって左側。

「秋葉神社」ですね。

「秋葉神社」といえば防火の神様。なるほど、水神様と一緒に祀られているわけですね。

今度は右側の神社です。

何神社なのかは書かれていませんが、「権現神社」のようです。山の神様ですね。

で、右手の方になにやらありますよ。石板の台座の上に、なにがしかの石が祀られているようです。何か知らんけど、こういうのを見るとむちゃくちゃ心惹かれるんですよね。もしかして、これがもともと伊吹山山頂にあったご神体? とか。こういう素朴な信仰対象に興味が行きます。

拝殿前にある巨大な切株。その中から生えてきた木も切られて、その横にまたもみじが生えてきてます。なんか、すごい神秘的。

で、「伊夫岐神社」の鎮座する石垣のところに幼稚園の看板があったのですが、幼稚園はどこかよくわかりません。境内横に遊具があるだけです。「宝くじ ロッキンポニ~」と書かれていますよ。

こちらは「ロッキンベア~」だそうです。

さて、お昼前なので早めの昼食にします。「伊夫岐神社」に来る寸手前にある「蕎麦の里 伊吹」さんに行きますよ。

あっという間に到着。

じゃじゃ~ん。まだ新しい建物です。

駐車場から見える「伊吹山」迫力満点。

早い時間でしたが、15分ほど待って順番が回ってきました。新型コロナウィルス感染予防のため、店内のお客さん同士をとても離して座らせるために、数組程度ずつの入店になってます。お客さんが写ってしまうので店内の写真は控えます。

お茶と一緒にお茶うけを出してくれました。これおいしかったよ。

今回は「伊吹セット」と...

「梅だれそば」をいただきました。十割蕎麦もあるんですけど、平日限定でした。打つのに時間がかかってお客さんが混むときには対応できないのでしょうね。

さて、問題のおそばですが、「二八そば」なんですけどこれで十分。とても蕎麦としての歯ごたえが絶妙です。それと、夏はやっぱり「梅だれ」が良いですね。さっぱりとした酸味が食欲をそそるし、蕎麦湯で割ってもとてもおいしかったです。

ホントは、伊吹山登山口の方の「伊吹神社」にも寄りたかったのですが、ちょっと時間が無くて、またいつかの機会に残しておくことにしました。帰りの高速道路もちょうどお昼の時間でガラガラ。のんびりと家まで走れましたよ。

アクセス

- 名神高速道路「関ヶ原IC」より車で

- 北陸自動車道「」より車で