大和朝廷びびる

Blogのテーマである京都のことはちょっとさておき、番外編で岡山県の総社市にある「鬼ノ城(きのじょう)」を紹介してます。今回は後篇です。

さて、「鬼ノ城」についてはあまり触れてきませんでしたが、ちょっとだけ当時の状況とか。

「鬼ノ城」が築城されたのが7世紀の後半だと考えられています。

なんでこんな山城を築城したのかというと、朝鮮半島の情勢と大きく関係があります。朝鮮半島には高句麗・新羅・百済の3つの国がありました。高句麗と百済は結託して新羅を滅ぼそうとするのですが、新羅は唐の援軍により高句麗を倒してしまいます。

で、今度は百済に攻め込んで滅ぼすのですが、大和朝廷(倭)は大陸の足掛かりとなっていた百済を助けるために大軍を送り込みました。倭軍と遺民となった百済の連合軍は、白村江で唐と新羅の連合軍に決戦を挑むのですが、あえなく敗退。倭に逃げ帰ってきます。

んで、焦ったのが大和朝廷。もしも唐や新羅の軍がここまで攻めてきたらえらいこっちゃ。つーことで、対馬や九州北部から瀬戸内沿岸にかけて、いろいろな城郭を築城していきました。「鬼ノ城」もその城の一つであると考えられています。

当時瀬戸内海は畿内と朝鮮半島を結ぶ交易のルートでした。古代吉備には「吉備津」という港がありとても栄えていました。「鬼ノ城」は「吉備津」から11㎞ほど離れた標高397mの「鬼城山(きのじょうざん)」にありますが、総社平野・岡山平野西部・岡山市街が一望できるという軍事拠点としてはもってこいの場所でもあります。

「西門」や「水門」を見てきましたが、東の方に歩を進め城郭を回っていきましょう。

ま、下界がよう見えますわな。天気も少しずつよくなってきています。軍事拠点としては絶好の場所ですよ。(しろうとが何えらそうに言ってるんや...)

石垣によって城郭が保たれています。7世紀後半から残ってるんですから大したもんです。

ところどころで、このように広くなっています。

で、そこに立つと絶景。遠くまで良く見えます。

「敷石」も当時のまま残っているところが多いです。

お、なんか見えてきました。

「南門跡」まで来ましたよ。

「南門」も前回の「西門」と同じぐらいの規模があって、当時は大きな櫓があったようです。

門の部分だけ復元しています。

工事の方々が1つ1つ運んだであろう土嚢。

ずっと続く「敷石」の通路。

石垣の名残。

時々祠があります。

また、広い場所がありました。

「内側列石」とありますね。城郭の一部なのでしょう。ビジターセンターで資料をよく見てきたら、これがどんな意味を持つのかわかるのでしょうけど、例によりチラッとしか見てきてません。

おお、ここも見晴らし良いですね。

でもね、自然のままというか、当時のままを再現しているので、気を付けないとがけ下に落ちていきます。

入り口にゲートはなかったのですけど、夜間は気を付けないといけませんね。でも、夜景がきれいそうなところです。

お、ここにも石仏がありますね。「五番」と刻まれています。「鬼ノ城」の廃城後の飛鳥時代から平安時代にかけて、この辺りで山岳寺院が営まれていたそうです。でも、上の仏さんは時代がけっこう新しそうですね。

行く手に、また城門が見えてきました。「東門」だと思われます。

現在地よりも少し下ります。ここも良く整備されていますね。

「第4水門跡」を通ります。

「敷石」の向こうに見えてきましたよ。

確かに「城門」です。

「東門跡」です。

今まで見てきた「西門」や「南門」と比べると少し小さい城門です。ほんでもって、使われている柱も角材ではなく、丸太そのものだったようです。(出土した柱穴からわかります。)

この先、山道があるのですが、麓から続くこの道は当時からずっと使われている道のようです。歴史がありますね。

いやぁ、絶景かな。標高400mに満たない場所とはいえ、周りに高い山脈がないので景色が良いですよ。

城郭に沿って歩いていると、何やら案内板が出てきました。

「鍛冶工房跡」だそうです。

「鍛冶炉」の跡が9か所発掘されました。当然、「鉄」の鍛造です。

分かれ道に出ました。

案内板によると、この先の「屏風折れの石垣」までは城郭にそって行けるのですが、その先は工事中で通行止め。ここから山の真ん中の方に行く道で、倉庫群の跡などを見てから「北門」へ向かってもいいのですが、「屏風折れの石垣」が気になるので、そこまで行ってから戻ってきます。

それ行くぞ。と気合を入れなくとも、とっても歩きやす道なんですね。

おお、「屏風折れの石垣」が見えてきました。

ちょっと望遠。すんごい石垣ですね。これは行ってみないと...

「第5水門跡」です。

その「第5水門」の後ろに「土手状遺構(堤)」との案内板があります。

けっこう うっそうと茂ってるのでよくわかりません。

近づいてきました「屏風折れの石垣」。

おお、やっと来ましたよ。これまたすんごい石垣を作ったものですね。7世紀後半ですよ。

「屏風折れの石垣」の上に出ましょう。

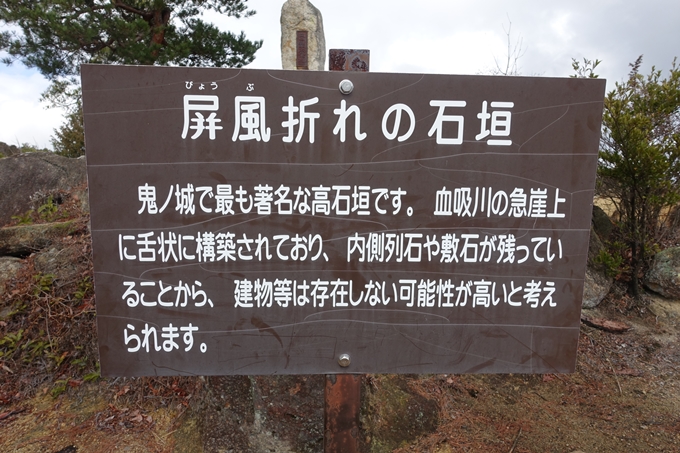

看板が立ってます。

鬼ノ城跡ではもっとも著名な高石垣だそうです。

「岡山県十五景地」と刻まれた古い石碑。

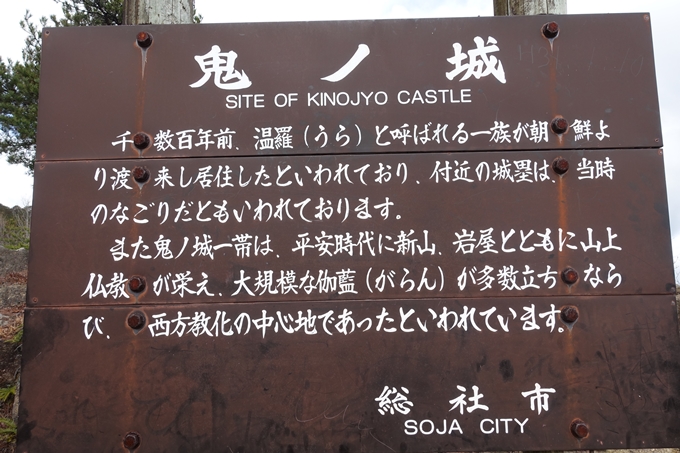

伝説の鬼が「温羅(うら)」と言われていますが、朝鮮半島より渡来した一族を指すようです。「鬼ノ城」は、「吉備津彦命」による「温羅」退治の、伝承地として知られていました。山には石垣が散在する状況から、城跡らしいと判断されて、「キのシロ」と呼んでいたそうです。「キ」は、「百済」の古語では城を意味し、後に「鬼」の文字をあてたようです。

つまり、鬼退治はもともと渡来人である温羅一族の「キ(城)」を滅ぼした戦いから派生した話ではないのでしょうか。

そんな昔の出来事も、今となっては言い伝えしか残っていません。残念ながら、「鬼ノ城」については歴史書に記述がありません。

争いごとの絶えなかった当時としては、地の利があるとても良い場所だったんでしょうね。

さて、今越えてきた尾根筋の方に戻って、山の真ん中の方に分け入ります。

先ほどの分岐点からは、しばらく登りです。といっても階段があったりでとっても登りやすいです。

お、またなんか見えてきました。

休憩所のようですが...しかしすんごく細い柱ですね。台風でも来たら倒れないんやろか?

余計なおせっかいか...

その後、コンデジ不調。SDカードの中のファイルを認識しなくなり、写真の番号をふり直せとか出てきます。

で、ふり直そうとすると、「残り時間2時間38分...」とかぬかすので、ムカついて電源オフ。もう一台のコンデジにスイッチです。

道沿いに案内板。画像の色調が違うでしょ。

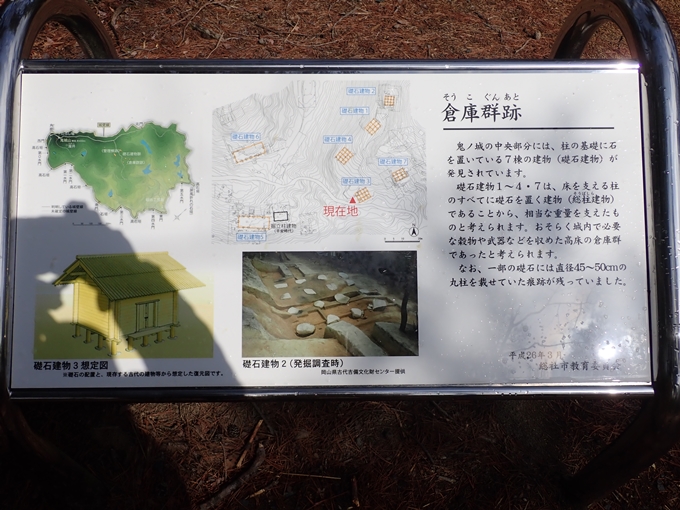

「倉庫群跡」だそうです。山城で戦となると、やっぱり水と食料が重要になりますね。水は「水門」がたくさんあって、けっこう豊富に湧いているようですが、山の中では食料が少ないですね。木の実、集めても知れていたでしょうし。

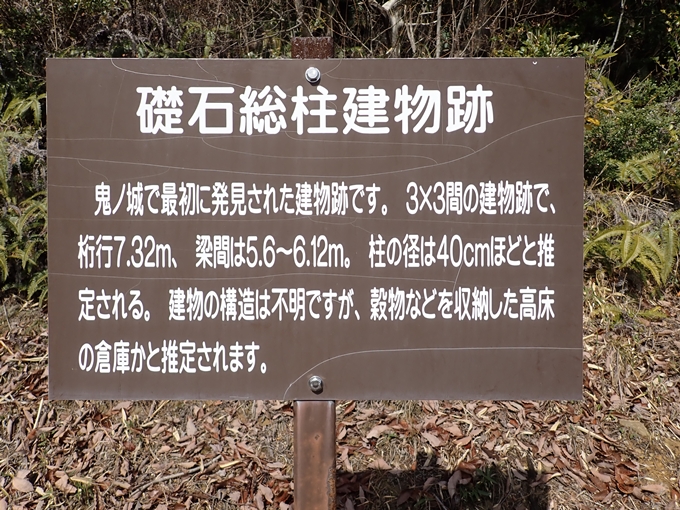

倉庫の経っていたことがわかる、石の礎石が残ってます。

山の真ん中で、土や落ち葉に埋もれてしまっていたでしょうし、よく見つけたものだと思います。

こうして表示をしてくれています。

これなんか建物の構造が想像しやすい礎石ですね。

3×3間なのでそんない大きな建物ではないですが、何棟も建っており、城郭の中心地にあることから、守りのかなめでもあったのでしょう。

その近くにあるもう一つの遺跡跡。

「管理棟跡」と説明板があります。

この辺りには、先ほどの倉庫よりもはるかに大きな建物がいくつもあったようです。

硯が出土していることなどから、管理、運営を行っていた建物だと考えられています。

礎石がだいぶんと露出してますね。

石垣になっていたであろうと思われる石群。

しかし、よく残ってましたね。1400年前ですからね。

さて、今度は最後に残った「北門跡」に向かいましょう。

おっと、また工事中です。う回路を通ります。

ここは工事用の車両も通る道ですので広いです。

道の最後の所に見えてきました。「北門跡」です。

「北門跡」の案内書きです。

「西門」や「南門」と同じぐらいの大きさですね。

城門まで下りてきました。

城郭の外側にも石垣が確認できます。

「北門」から出ると、敷石が続いているのですが、これは山道につながり「岩屋」まで下りられるようです。

しっかりと積まれた城郭。

「北門」から中を見ます。ここにも大きな櫓があったことでしょう。

さて、ほぼ「鬼ノ城」全域を巡りましたので、「西門」の方に戻ります。

「鬼城山」の山頂付近に来ました。

休憩所と整備された広場があります。ピクニックに来るには最高ですね。

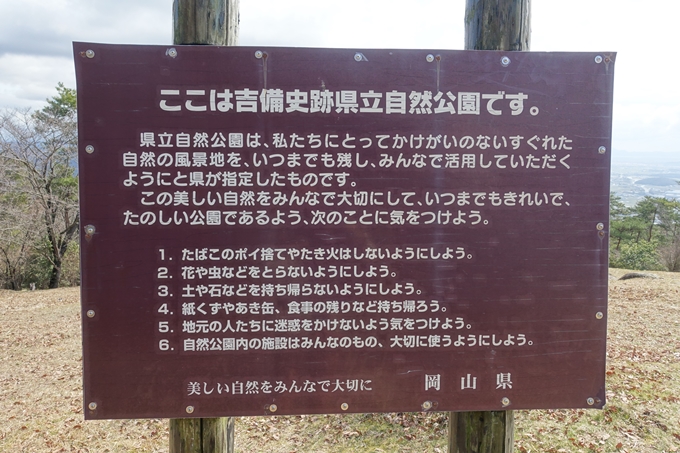

「吉備史跡跡県立自然公園」になってます。

お、もうすぐそこに「西門」の櫓が見えますよ。すぐ近くなんですね。

展望の案内板。そのまま前を見ると...

良く見えますね。やっぱり山に登って景色が良いというのは何事にもかえがたいものがあります。

「西門」の方向。

休憩所の周りにも、石垣の跡などが残ってます。

ここには何が建っていたのでしょうかね。階段のようになってます。

休憩所の中の壁にも、周囲の展望の写真が貼り付けられています。

確かにおんなじように見えますね。

お、よく見ると瀬戸内海がほんの少し見えていますね。今回初めて見る海です。

じゃあ、「西門」の方に行きましょうか。すぐそこです。

反対側から歩いてきたので、休憩後に見ることになった看板。

お、まだ何か広場のようなところがあります。

「西門」がみえました。手前に看板が2枚立ってますね。

「角楼跡」だそうです。ここは尾根続きで下の方からは攻めやすそうなので、張り出しを作って防御したそうです。

その横には展望デッキがあります。こりゃまた広いですね。お弁当広げるにはもってこい。

こんどは展望デッキから「学習広場」の展望デッキが見えます。

下から見上げると、デッキは中空ではなく、石垣や土盛りがなされていました。

ここで城郭を一周したことになります。いやぁ楽しかったなぁ。

さて、駐車場の方に戻りましょう。きれいな舗装路をゆっくり下ります。

ビジターセンターまで戻ってきました。

こんなかわいい石碑がありましたよ。風雨にさらされて、何十年か先には風格が出てくるんでしょうね。

ということで、番外編として岡山県総社市にある「鬼ノ城」を巡りました。途中工事中の所もあって、城郭全部を回ったわけではないのですが、2時間ほどでほぼ目ぼしい史跡を見ることができました。道も整備されているので、どしゃ降りの後でなければスニーカー程度の運動靴でも回ることができますよ。山歩きの好きな方、ぜひとも古代の遺跡を見ながら気持ちいい山道を歩いてみてください。

で、せっかく来たので、もう少し岡山を楽しませてもらいましょう。ちょっとコロナが心配だったのですが、ここまで来たので「倉敷」の美観地区まで足を延ばすことにします。今、11時過ぎなので向こうでちょうどお昼ご飯になりそうです。

一つ前の記事↓

アクセス

- 岡山自動車道「岡山総社IC」より「ビジターセンター」まで車で20分程度