『麒麟がくる』

は? 一年前の記事け?

いや、違います。 いまだに『麒麟がくる』を引きずってます。つーか、ここへ行かないと私の『麒麟がくる』は完結を見ません。個人的なこだわりで長々と文章書くのもなんですが...

昔、NHKの『ブラタモリ』で「一乗谷」を取り上げていました。『麒麟がくる』の話が世間に出はじめた頃で、タモさんがでっかい岩の石垣のところでロケをしていたのをよく覚えているのと、「光秀公」が朝倉氏の下に身を寄せていたとのことで、「へぇ~、福井にも光秀公ゆかりの地があるのか...」というおぼろげな記憶が残ってます。(番組の中で光秀公を取り上げていたのかどうかは、はっきり覚えていません。)

昔っから光秀びいきで「光秀まつり」などを行ってきた亀人にとっては、世間一般の謀反者というレッテルではなく、地域によい政策を行ってくれた良領主で「光秀公」は我々亀人の英雄であり、「光秀様々」でした。「一乗谷」は若き時代の光秀公が頭角を現す前に功労して隠遁生活を送っていた場なので、いつかは行ってみようと思いながら、いつの間にか『麒麟がくる』は放送が始まってしまい、コロナで人いっぱいのところはいややなぁと、ずるずると時間がたってしまってました。感染者の減少している時に『麒麟がくる』縁の地はあちこちと旅行して見てきましたが、唯一自分の原点である「一乗谷」だけは未踏破ですのでなんとかしない限り『麒麟がくる』は終わりません。

緊急事態宣言も開け、新規感染患者も極小になってる今、GoToはやってないけど、年末に寒くなってまた移動自粛となると、それこそ行く機会を逸してしまうので、11月26日(金)、27日(土)と福井巡りをしてきました。

『麒麟がくる』の放送も終わって半年以上がたってるし、天気予報では雨の確率が高いし、わざわざこの寒い時期に「一乗谷」に来るやつなんて、よっぽど変わりモンやで、と嫁はんと話しながら早朝に車で出発しました。その変わりモン夫婦の予想通り、現地はガラガラ、どこに行っても人の少ない超スイスイの旅行ができました。

ということで、またまた番外編ですがちょっと偏った福井旅行の始まりです。

突撃 一乗谷

今回は高速道路の夜間通行止め情報をしっかり確認して(前回は大失敗した、うはは...)、北陸自動車道の「福井IC」まで行きました。日本海側は天気がぐずつき、曇りや雨という予報でしたが、けっこう晴れ間が多くて拍子抜け。ICを下りた後も広い広い道を走ってあっという間に「一乗谷」到着です。一番奥の方に復原町並などがあるので、とりあえず入り口に停車して写真撮影です。

「特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡」と堂々と書かれた石碑。後ろの土手は当時の土塁を再現したもの。

ここ! ここですよ!

まさにここ! タモさんがロケしていたのを記憶しています。これは「下城戸」と呼ばれる防御壁です。谷の入り口を強固に守っていた石垣です。

で、「復原町並」の駐車場まで来ました。まだ「復原町並」は開いてないので、先に遺跡巡りをしていきます。

遺蹟全部を歩いて回るにはとても時間がかかりそうですね。

川を挟んで「復原町並」とは反対側へ行きましょう。

遺蹟なので、石垣や礎石などは残っていますが建物などは残っていません。

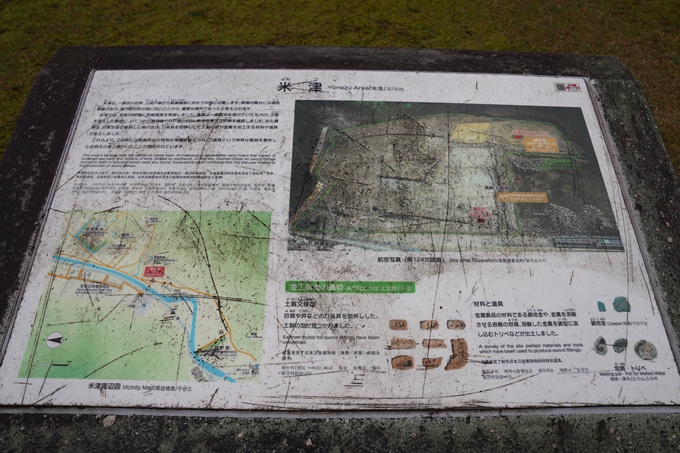

こんな感じで遺蹟ごとにきれいに割振りして整備されています。昨夜は雨模様だったようで、草はしっとりとしています。

でも残念なのがこの案内書き。老朽化していて説明文が読めなかったり図が見えなかったり。ほんとに残念です。

展望台があるとのことなので行ってみます。なんとかと煙はすぐに高いところに行きたがります。

のぼるぞ~。

と、脇にいきなり庭園跡出現。

「諏訪館跡庭園」だそうです。

あちこちに枝垂れ桜も見えますので、春に来るときれいな所なんでしょうね。

一番高いところまで来ました。展望台かと思ったら違ってました。

初代「朝倉孝景」公のお墓でした。

展望台はもう少し道の先の下った所にあるようです。

展望台です。正式には「中の御殿跡展望所」というそうです。

ここもね、ちょっと見にくくなってますね。

眺めは良い感じで、一乗谷を見渡せます。下の広いところが「中の御殿跡」です。

もうすでに終わっていると思っていた紅葉が、ちょうど良い感じでした。

多分あれが復原町並でしょう。あとで行きます。

さて、またあちこち見学しながらゆっくりと下って行きます。どこの区画もきれいに整備されていますよ。上は「中の御殿跡」の「南門」です。

川岸まで下りてきました。ここももみじがきれいです。

おお、でかい石碑がありますね。でも石碑は忠魂碑でした。

その隣に何やら小さな建物があります。なんか、浜茶屋にある簡易シャワーみたいな建物。

でも、紫の幕があって...

なんと中には「朝倉神社」が鎮座してました。

朝倉氏一族を祀る神社です。しかし、前に立てかけてある簾みたいなのは何なの?

朝倉神社の横に小川があるのですが、なんとコイがいっぱいいるではありませんか。

何じゃこれはと思っていたら、大きな堀に続いてましたよ。で、見えてきたのが有名な「唐門」です。

やって来ました「朝倉義景館跡」です。

「一乗谷」では、ここが一番有名ですよね。春に桜が咲いている写真をよく見ます。

すんごい量のコイ。

「特別史跡」とついている「一乗谷朝倉氏遺跡」の石柱。ささ、中へ入ってみましょう。

おお、広い! 思っていたよりも広大な館跡です。

「朝倉館跡」の案内書き。五代当主「朝倉義景(ユースケ・サンタマリア)」の館跡です。

15代将軍「足利義昭」を迎えた所でもあります。

たくさんの建物が立ち並び、日本最初の「花壇」があったそうです。

お、井戸やんけ。 見たろ。

ちゃんと竹で転落しないようにされていますね。実際に水が湧いています。

供養塔があります。

「特別名勝一乗谷朝倉氏庭園」と書かれた案内図。先ほど訪れた「諏訪館跡庭園」を含めて4つの庭園があります。

で、ここが「朝倉館跡庭園」です。山から流れてきている清水をうまく使ってます。

へへへ。また井戸発見。井戸フェチとしてはうれしい限りです。さてこの井戸も水は湧いているかな? どれどれ、ちょっと見せてみ。

おお、しっかり湧いているではないですか。あさりのおすましのような色が何とも言えませんね。

山からの流れは敷地の中を通っています。

ちょっと登って行きましょう。

上からの眺めもなかなかです。

しっかし広いですね。『麒麟がくる』での「朝倉義景」は「ユースケ・サンタマリア」さんの演技もあり、なんとなく志村けんのバカ殿を連想してしまう愛嬌も感じられたのですが、実際の人物はやはり戦国武将なんですね。これだけの御殿と城下を維持し、一乗谷近辺には数万人が住んでいたということですので、侮れない武将だったのですね。

「湯殿跡庭園」に来ました。

戦国時代らしい武骨な印象の造りです。

「湯殿跡庭園」の案内書き。当時は導水路があり水をたたえた池だったそうです。

ここも紅葉が見事ですよ。

また展望所です。

ここの案合図はきれいですね。もみじがいっぱい。

「朝倉氏館跡」の全貌です。光秀公も何度となくここを訪れていました。

さて、山の中腹ですが、このまま南の方に行きましょう。

時々雲が流れていますが、青空のいい天気です。お月さんも見えてます。

また広い場所に出ました。

「南陽寺跡庭園」だそうです。

お寺跡ですがここも広いところです。

ちゃんと寺跡も残っています。

でこれが「南陽寺跡庭園」です。ここも水をたたえてきれいに作ってますね。

今度は現在の集落の方に降りていきます。

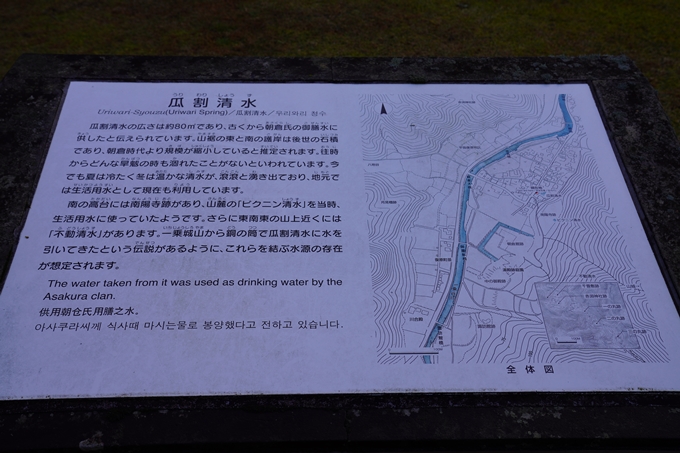

で、集落の中にあるのが「瓜割清水」です。

「瓜割清水」は朝倉氏の御膳水に使われた湧水だそうです。

現在の護岸は後世に造られたもので、当時はもっと規模が大きかったようです。

散りもみじです。今日はなかなかいい場面に遭遇しますね。

さて、今度は橋を渡って川の西側を探索しましょうか。

さっき通ってきた道です。

道の西側には「平面復原地区」が広がっています。

この辺りに建物はありませんが、当時の区割りで石垣など復元されています。

もうね、井戸だらけ。井戸フェチ、萌えます。

山あいなのでどこを掘ってもすぐに水が湧いてくるようです。

お寺跡がたくさんあります。

タモさんがここでロケしていたのも覚えてます。ほんでここに来たかったんでしょうね。一つすっきりしましたよ。

「復原町並」が見えてきました。

有料ですが今回は入ります。せっかく来たんですから。

おお、そういえばお父さんも小百合さんもここでロケしてましたね。

でました! これですよこれ。 今回の旅の出発点。

さて「復元町並み」に乗り込みます。

おお、やっと観光客発見。 昔はこんな通りだったようですね。で、最初の角の所に...

なんと「映えスポット」。 ちょっと、う~ん...ですが、反射的にシャッター切ってます。

風鈴、なかなかいいですね。

花笠もきれいです。

なんかこの一角だけ別世界です。

で、通りに戻って歩きます。

まずは「復原武家屋敷」です。

一番下からちょっと上のお武家さん宅だと思います。

建物が分かれています。

中も復元されています。

作業用に現代の道具も保管されていますが...

うん、戦国時代ですね。質素ながらも良い生活が送れている感じです。

こちらがこの家の当主でしょう。将棋を打ってます。

きらびやかな甲冑。

すごいですね。実利よりも威嚇メインでしょうか。

後ろの方にありますが、現在の将棋にはない「酔像」等の駒が出土しているそうです。現在の駒とはだいぶんと違っていたんでしょうね。

今見た「武家屋敷」(川側)と、通りを挟んで反対側(山側)にも「武家屋敷」があるのですが、こちらはくらいが高いお武家さんのようです。

案内図にもあるんですけど、こっちは広いです。

どど~ん。ごっつ。

さて、庶民の暮らしを見ていきましょうか。

丸いタマは承明の電球です。

こちらは「陶器」屋さんでしょうか。

子供のいるところが寝室です。冬は寒かったでしょうね。

裏手に出ました。こちらにも建物が密集していたと思われます。

他の建物も同じような造りです。

屋根は石で飛ばないように押さえていますね。

なんか入り口の「戸」がとても気になるんですけど。写真ではなんにもありませんが、「戸」になるものは何がしかがあったんでしょうね。でないと寒くて凍死しそうですよ。こんな山奥で...

こちらの家は普通の家でしょうか。米俵なんかがありますね。寝室と一間に広めの土間というのが平均的な家だったようです。

当時の道具だそうです。

どんどん歩きます。

赤ののれんがかかってますが、ここはなんでしょうか?

何にもないですね。ここも普通の家でした。

おお、ここは私でもわかりますよ。「染」と大きく書かれていますね。

染料の甕も置かれています。

「復元町並」もしっかり見学しました。この町に光秀公が何回も来ているんですね。でもこの町の中には住んでいなかったそうです。光秀公の住んでいたところも探索に行きましょう。

さて「一乗谷」を出発です。光秀公が住んでいたと言われるところがいくつかあるようですが、まずは一番近いところを訪ねます。

『番外編 福井 その2』に続く。